超高精度水質濁度儀的主要應用:多領域保障水質安全

2025.08.22 瀏覽量:149 次

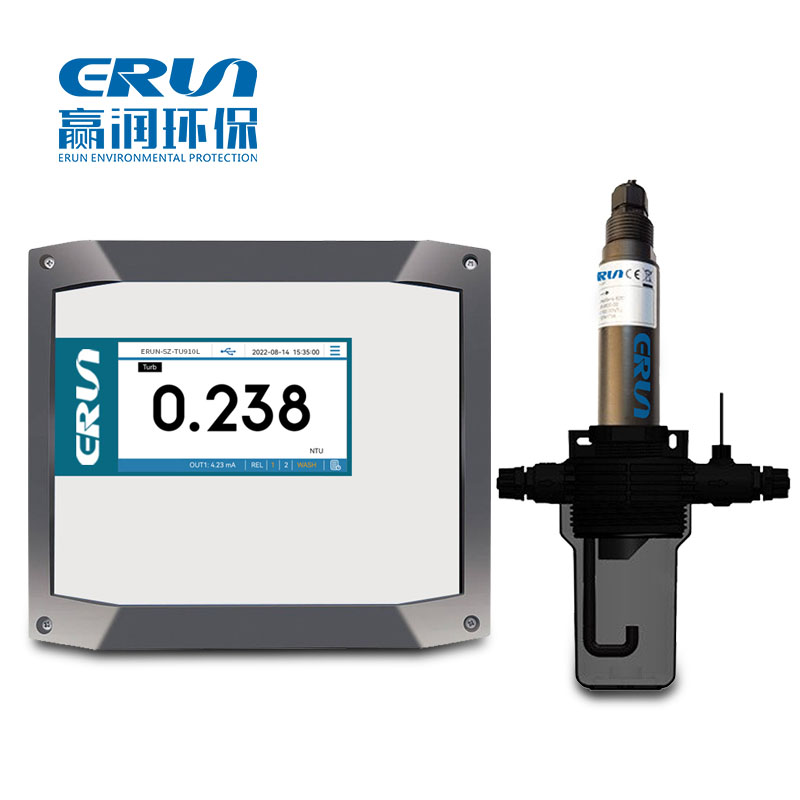

在水質監(jiān)測領域����,濁度是衡量水體渾濁程度的重要指標��。高精度水質濁度儀能夠提供精確的濁度測量,廣泛應用于包括電廠�、半導體與電子制造��、醫(yī)藥與食品行業(yè)�、石化與工程排水等多個行業(yè),確保水質符合標準���。贏潤集團研發(fā)生產的ERUN-SZ-TU910L水質低量程濁度在線分析儀����,以其超高精度和穩(wěn)定性��,成為水質監(jiān)測的理想選擇��,下面就來了解一下把���!

超高精度水質濁度儀是一種專門用于測量水體中懸浮顆粒物導致的渾濁程度的精密分析設備��,其測量精度可達0.0001NTU(或等效單位FTU)����,遠高于常規(guī)濁度儀(通常為0.01NTU)。以ERUN-SZ-TU910L為例����,該設備采用穩(wěn)定LED光源,設計壽命超過10年��,內置消泡結構與防結露技術����,確保在復雜環(huán)境下的長期穩(wěn)定運行。根據《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)要求�,出廠水濁度應≤1NTU,而高品質供水系統(tǒng)(如電子級純水)則要求低于0.1NTU�����,甚至0.01NTU。因此����,超高精度儀器成為保障水質安全的關鍵工具。

為何電廠需要使用超高精度濁度儀����?

在火力發(fā)電與核電系統(tǒng)中,鍋爐補給水的純度直接影響設備安全與熱效率�。水中微小顆粒可能在高溫高壓下形成沉積����,導致管道結垢或腐蝕��。國家能源局發(fā)布的《火力發(fā)電廠水汽監(jiān)督導則》(DL/T 561-2013)明確指出���,超臨界機組的給水濁度應控制在0.1NTU以下�。采用分辨率達0.0001NTU的在線監(jiān)測儀����,可實時預警水質異常,避免非計劃停機��。某大型電廠應用數(shù)據顯示,引入高精度濁度監(jiān)控后�,鍋爐系統(tǒng)故障率下降37%,年維護成本節(jié)約超百萬元��。

在半導體與電子制造中����,濁度監(jiān)測為何至關重要?

半導體芯片制造過程中�,清洗環(huán)節(jié)使用的超純水(UPW)對水質要求極為嚴苛。國際半導體產業(yè)協(xié)會(SEMI)標準F63規(guī)定����,UPW中顆粒物濃度需低于10個/升,對應濁度值接近0.001NTU量級�。任何微小雜質都可能導致電路短路或良率下降。超高精度濁度儀可實現(xiàn)連續(xù)在線監(jiān)測�����,確保清洗水始終符合工藝要求��。某晶圓廠反饋�,使用0.0001NTU級儀器后,產品不良率從0.8%降至0.3%���,年增效益達2000萬元�。

醫(yī)藥與食品行業(yè)如何依賴高精度濁度分析?

在制藥領域���,《中國藥典》2020年版規(guī)定注射用水的濁度不得超過0.5NTU���,而部分高端制劑要求更嚴。生產過程中若濁度超標����,可能引入微生物或不溶性微粒,危及患者安全��。食品飲料行業(yè)同樣重視水質�����,如瓶裝水企業(yè)需符合《瓶(桶)裝飲用水衛(wèi)生標準》(GB 19298-2014)�����,其濁度限值為1NTU���。高精度儀器可實現(xiàn)從原水到成品水的全流程監(jiān)控��,某知名飲料企業(yè)通過部署在線濁度系統(tǒng)��,將水質抽檢不合格率由2.1%降至0.2%��。

石化與工程排水監(jiān)測中的實際應用如何��?

石化企業(yè)排放廢水需滿足《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)一級標準�����,即濁度≤10NTU��。然而�,為實現(xiàn)綠色生產與回用目標����,許多企業(yè)內部標準遠高于國標。例如����,某煉油廠將回用水濁度控制在1NTU以內,采用高精度在線儀實時反饋處理效果��,確保反滲透系統(tǒng)不被污染�����。數(shù)據顯示,優(yōu)化后的水回用率從65%提升至82%�����,年節(jié)水超50萬噸����。

| 行業(yè) |

濁度控制目標(NTU) |

相關標準依據 |

| 電廠給水 |

≤0.1 |

DL/T 561-2013 |

| 半導體UPW |

≤0.001 |

SEMI F63 |

| 制藥用水 |

≤0.5 |

《中國藥典》2020 |

| 飲用水出廠水 |

≤1.0 |

GB 5749-2022 |

| 污水排放一級 |

≤10 |

GB 8978-1996 |

隨著物聯(lián)網技術發(fā)展,濁度儀正與pH��、余氯等傳感器集成��,形成多參數(shù)監(jiān)測系統(tǒng)���。例如����,環(huán)保部門推動的“智慧水務”項目中���,濁度數(shù)據實時上傳至云平臺,實現(xiàn)區(qū)域水質動態(tài)管理�����。這類系統(tǒng)已在全國20個重點城市試點,監(jiān)測效率提升40%���。通過行業(yè)實踐與國家標準結合�����,ERUN-SZ-TU910L水質低量程濁度在線分析儀已成為水質安全的核心保障工具��。其應用不僅滿足合規(guī)需求����,更推動著各行業(yè)向高效��、智能化方向發(fā)展����。

4001780085 18166600150

4001780085 18166600150